Wann ist ein Problem ein Problem?

Warum es Sinn macht, öfter mal die Perspektive zu wechseln – und weniger vorschnell zu urteilen.

“Ich bin meinen Job los.” verkündet Ben und schaut in die Runde.

“Wie schrecklich!” Marten reisst erschrocken die Augen auf.

“Wie cool” ruft Frieda zeitgleich.

“Wie geht´s dir damit?” fragt Alma.

“Jetzt habe ich ein ganz schönes Problem…” vermerkt Ben.

“Das kann ich mir vorstellen.” seufzt Marten. “Wie kommst du nur an einen neuen Job, der genauso toll bezahlt wird? Und der Dienstwagen, der ist ja auch weg!”

Frieda schweigt. So oft hatte Ben erklärt, dass der Job ihn langweilt. Und dass er die politischen Tänzchen nicht mehr will. Müsste er nicht erleichtert sein? Sie schaut ihn fragend an.

Alma schaut Ben ebenfalls fragend an. Und schaut nicht nur, sondern fragt: “Was ist denn dein Problem?”

Marten schaut Alma verächtlich an. “Was für eine doofe Frage!”

Frieda denkt: “Was für eine gute Frage!”

Und Ben schaut in die Runde: “Mein Problem ist, dass ich jetzt so viele Dinge auf einmal erledigen will und erst einmal eine gute Struktur brauche.”

Es kommt darauf an: Der Kontext

Die Szene zeigt, wie unterschiedlich ein und dieselbe Situation wahrgenommen werden kann.

Wenn der Job wegfällt, dann …

… fehlt dem einen das Geld. Dem anderen fehlt die Aufgabe. Dem Drittem die Struktur. Dem Vierten ein Grund zum Aufstehen. Dem Fünften das Verbundenheitsgefühl mit den Kollegen, das beim gemeinsamen Diskutieren über das unfähige Management entsteht. Der Sechste hat Angst vor der Unsicherheit. Dem Siebten ist mit dem Job auch die Identität abhanden gekommen. Dem Achten fehlt Marion vom Empfang, die täglich gutgelaunt fragt, wie es einem geht.

Ben hingegen weiss nicht, wie und wo er mit seinem neuen Leben zuerst anfangen soll, weil er so viele schöne Ideen hat. So ein “Problem” hatte er sich schon immer gewünscht.

“Es kommt darauf an” relativieren wir gerne. Und ja: Es kommt tatsächlich darauf an: Auf den Kontext nämlich. Auf die Gesamtsituation, in der sich jemand befindet. Und auf die Bedeutung, die wir Ereignissen zuweisen. Denn was für den einen ein Problem ist, ist für den anderen eben keines.

Erst der Kontext macht aus einer Information eine Story. Ein Drama, ein Heldenepos, ein Abenteuer oder … (Zutreffendes einsetzen).

Ist es ein Problem, dass es regnet?

“Ja” sagt das Hochzeitspaar, das draussen feiern will.

”Nein” sagt der Bauer, dessen Weideland schon fast verdorrt ist.

”Ich versteh die Frage nicht” sagt Hein und zieht seinen Friesennerz an.

Its nothing either good or bad but thinking makes it so

Shakespeare

Die eigene Wirklichkeit

Wer sich schon einmal mit Coaching beschäftigt hat, dem ist möglicherweise das Wort “systemisch” aufgefallen. Ein Coaching ist “systemisch”, wenn sich der Kontext-Gedanke widerspiegelt. Es bedeutet, dass jeder Mensch in einem bzw. mehrere Systeme eingebunden ist. Das können beispielsweise die Spielregeln und Prägungen von den verschiedenen Gruppen sein, in denen wir uns bewegen: die Firmenkultur, gesellschaftliche Regeln, Familienprägungen, etc.

Und da jeder in seiner ganz eigenen Kombination von Systemen lebt (und obendrein auch noch die eigenen Glaubenssätze im eigenen psychologischen System wirken) können wir eben nicht von uns auf andere schliessen. So gerne wir das auch tun, denn das ist menschlich. Unser Gehirn liebt die Abkürzung.

Aufgrund dieses unterschiedlichen systemischen Kontextes macht es daher oft keinen Sinn, einfach eine Musterlösung auf ein Musterproblem zu kleben. Es macht mehr Sinn, auf die individuelle innere Landkarte zu schauen. Denn das, was für den einen Sinn ergibt, ist möglicherweise für den anderen (der eine völlig andere Landkarte hat) völlig sinnlos.

Und genau deshalb macht so mancher Ratschlag manchmal wenig Sinn - auch wenn wir so gerne helfen würden. Wir haben oft schlicht nicht die passenden Routen für fremde Landkarten parat.

"You can't really understand another person's experience until you've walked a mile in their shoes."

(unbekannt)

Wir wissen nicht, was den anderen bewegt.

Und falls wir es wissen möchten, dann können wir fragen. Nicht raten oder interpretieren oder einfach davon ausgehen.

Die Burnt Toast Theorie

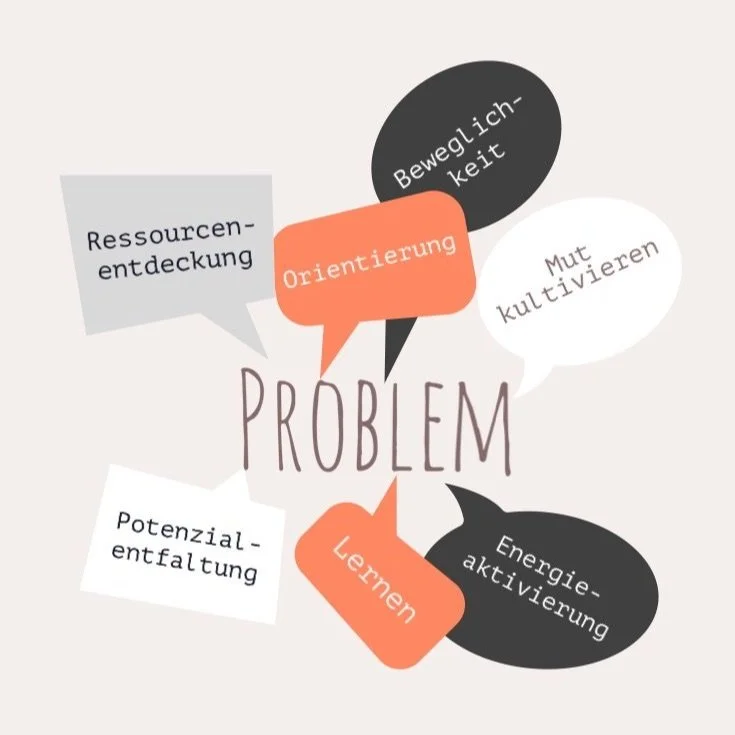

Und was bedeutet das für uns selbst? Wie können wir unsere eigenen Probleme einem Perspektivwechsel unterziehen?

Auf Tiktok gab es unlängst den Trend über die Burnt Toast Theorie. Diese Theorie spielt auf das an, was unsere Grossmütter schon meinten mit “Wer weiss, wozu es gut ist… “. Die Theorie: Ärgere dich nicht über misslungene Ereignisse (wie ein angebranntes Toast), sondern betrachte sie als mögliches Zeichen dafür, dass du vielleicht gerade einen guten Move gemacht hast. Möglicherweise bist du damit einer deutlich unangenehmeren Situation ausgewichen - ohne es zu ahnen.

Denn: Wir wissen es nicht, was passiert wäre, wenn der Toast nicht verbrannt wäre - wenn der Held in dieser Geschichte ohne verbrannten Toast 5 Minuten früher zur Arbeit aufgebrochen wäre. Vielleicht wäre ihm jemand vor die Kühlerhaube gesprungen? Ein Fahrradspiegel hätte ihn an einer unübersichtlichem Kreuzung geblendet? Ein Song, der 5 Minuten früher im Radio gelaufen wäre, hätte dazu geführt, viel zu schnell in die Blitzanlage zu rauschen? Klar, alles spekulativ. Aber wir wissen es eben nicht.

Sara Blakely, die mit 29 Jahren SPANX gegründet hat und damit 20 Jahre später zur Milliardärin wurde, glaubt fest daran, dass in vermeintlichen Unglücken oft etwas Gutes versteckt ist. Sie selbst hat daher begonnen, alle “unangenehmen” Dinge, dir ihr passieren, aufzuschreiben, um später zu erkennen, wie sie zu etwas “Größerem” geführt haben. Diese Gewohnheit sei zu einer Art Spiel geworden. “Ich liebe es, das “Geschenk” zu erkennen und dann zu sehen, wie es sich entfaltet. Auch wenn es nicht immer sofort kommt.”

Now what?

Unsere Wahrnehmung spiegelt nicht unbedingt die objektive Wahrheit wider. Wie wäre es also, wenn wir uns das nächste Mal, wenn wir ein vermeintliches Problem ausmachen, hieran erinnern:

Wir wissen es nicht.

Es könnte auch alles ganz anders sein.

Wir können uns dann darin üben, weniger vorschnelle Urteile zu fällen. Wir können unser Gegenüber f r a g e n, wie Dinge gemeint sind (statt zu interpretieren). Wir können in einen Dialog gehen. Wir können beobachten. Wir können vor allem auch beobachten, was Ereignisse mit uns machen. (Warum regt mich dieser Wichtigtuer so auf? Würde ich mich vielleicht selbst gerne wichtiger nehmen?). Wir können uns weniger ärgern bei Dingen, die anders laufen als geplant oder nicht zu ändern sind (angebranntes Toast) und uns sagen: Who knows? Maybe there is a gift?